|

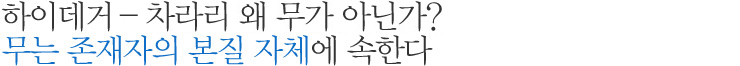

현대 철학은 20세기 초 중반에 하이데거의 사유와 더불어 존재와 무의 문제에 한동안 열성적으로 몰두하였는데, 이 몰두를 우리는 아주 넓게 ‘실존주의’라는 명칭으로 부를 수도 있겠다. 왜 존재하는 것은 존재하고 차라리 무(無)가 아닌가? 하이데거는 이 글 초두에 던졌던 라이프니츠의 이 질문과 더불어 존재와 무에 대한 사유를 진행한다. 저 물음의 앞부분 ‘왜 존재하는 것은 존재하는가’는 질문으로서 아무런 어려움도 불러일으키지 않는다. 왜냐하면 늘 우리는 존재하는 것에 대해 질문을 던지며, 존재하는 것이 도대체 어디에서 왔는지 그 근원에 대해 묻는 것은, 존재에 대한 다양한 질문을 진행해 나가다 보면 필연적으로 도달하는 근본 질문이기 때문이다.

그렇다면 ‘차라리 왜 무가 아닌가’라는, 질문의 뒷부분은 사족에 불과한가? 결코 그렇지 않다. ‘차라리 왜 무가 아닌가’라는 질문은 존재함의 근본에는, 존재함이란 필연적인 것이 아니라 존재하지 않을 수도 있는 가능성을 내포하고 있음을 시사해주는 질문이다. “존재하는 것 스스로 존재하지 않을 수도 있다는 무에 대한 가능성을 알려오고, 이와 같은 가능성 속에서만 존재하는 것으로서 그 자신을 알려오는 것이다.”

이해를 쉽게 하기 위해 당신 자신에게 라이프니츠의 저 질문을 던져보라. ‘왜 나는 태어났나?’, ‘왜 존재하게 되었나?’ 라는 질문은 필연적인 사건에 대해 묻는 것이 아니라, ‘차라리 태어나지 않았을 수도 있었는데?’라는 질문을 필연적으로 내포하고 있다. 신의 아들처럼 필연적으로 태어난 인간이란 없는 것이며, 모든 존재함이란 무의 가능성을 내포하고 있는 것이다. 존재하지 않을 수 있는 가능성이 우리 존재에 속한다.

따라서 “무는 오히려 근원적으로 존재자의 본질 자체에 속해 있다.” 무가 존재자의 본질에 속한다는 것은, 우리가 정해진 목적이나 본질 없이 존재한다는 것이다. 이것은 일종의 ‘허무주의’인가? 그렇지 않다. 오히려 이것은 우리가 세상을 살며 주입된 호기심이나 잡담에 이끌려 찾게 되는 삶의 공허한 가치나 목적들을 넘어서, 우리의 본래적인 존재함의 모습에 스스로 다가가 보아야 한다는, 적극적 행동에의 요구를 담고 있다(하이데거에서 존재의 본질을 이루는 이 무는 ‘불안’이라는 특수한 정서를 통해 우리에게 알려진다는 또 다른 흥미로운 논의는 이 자리에선 접어두도록 하자).

|